火災通報装置の概要

火災通報装置はボタン一つで消防署への119番通報ができる4類の消防用設備です。🚒‼

前投稿 “火災通報装置の設置省略法” の記事中でも触れましたが、(6)項ロ 福祉施設や(5)項イ 民泊等の就寝施設がある防火対象物に設置義務があります。📞(;´・ω・)🏢

(5)項イ 民泊において延べ面積500㎡以上で設置義務が生じる為、近頃の特区民泊による特需で主に(5)項ロ 共同住宅からの用途変更に際して施工依頼が急増しております。👷✨

なんか…施工が難しそう…!?

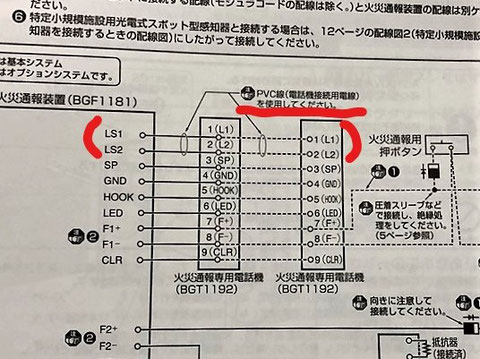

火災通報装置の中身を見ると、緑色のプリント基板に端子台があります。🌳👀❕

これらを複数本の電線で繋げていくわけですが、例えば100V電源のみの誘導灯の電気配線等と比べると難しく感じますよね。⚡

🎨(´-`).。oO(自動火災報知設備の受信機も…、、カラフルな線を使いますね…。。)

今回は連動停止スイッチ無しですが…。

また、今回はありませんが(6)項ロ の福祉施設の場合は自動火災報知設備と連動させる必要があります。📞

それに際して “連動停止スイッチ” というものを設置することも義務づけられています。⚠

🗾(´-`).。oO(ただ、一部市町村では連動停止スイッチをつけてはならないというところも…。。)

そうなると、さらに “複雑さ” が増す気がしますよね。(;´・ω・)💦

安心してください、施工説明書がありますよ。

“どうやって施工すればいいか分からない” や “消防設備士4類の資格は取得したけど実務経験がなく自信がない” 等のお悩みをお持ちの方…、安心してください。(・ω・)ノ👙

配線の方法が全て記載された『施工説明書』があります。📖笑

これを見れば、もし「あれ…、これどこに繋ぐんだっけ?」とか「ここの電線を電話線にするんだっけ…?」というような工事中に迷った時も一撃で解決です。📞

🔨(´-`).。oO(何か工事したら自然に覚えますけどね…。。)

ただ、重要なのがやはり “有資格者” であることですね。

もちろん、資格がなければ無免許工事で違法です!⚠

火災通報装置の工事に必要な資格は施工説明書にも記載してある通り、以下の3つになります。✌( ゚Д゚)✌

- 電気工事士(AC100Vの電源工事がある為)

- 甲種4類消防設備士(警報設備の施工)

- 電気通信設備工事担任者

特に3.の工事担任者の資格はこれから重要になってきます。🎫

なぜなら、今はまだアナログ回線を引いてもらっていますが、いずれデジタル回線で施工することになる からです。

参考:Panasonic

“火災通報装置”施工の流れ

まず、現地調査の段階で “専用ブレーカー” から設置予定場所まで電源を引っ張れるかを確認しておきます。🔎✨

毎度のことですが、消防用設備はブレーカーを各設備で専用 としなければなりません。⚠

今回は素晴らしい電気屋さんが “予備” を仕込んでくれていましたが、無ければブレーカーも増設する必要があります。(;´・ω・)🔧

✍(´-`).。oO(ちなみに…前回投稿の “火災通報装置の新設工事” では、予備もなければブレーカーの空きすらなかったため親ブレーカーの二次側から分岐するという方法が用いられました…。。💡)

電話の“アナログ線”は事前に引き込んで下さい。

使用する電線が指定されている箇所 ☎

火災通報装置の工事においても、やはり持ち物に “電話線” が必要になります。📞(;´Д`)‼

また、電話線以外の端子において火通本体と専用受話器を繋ぐ電線は太さに制限はあるものの “警報電線” を使用するようにというような種類の指定はありません。💡

少々高価になりますが、LANケーブルを使うと特に露出配線で電線を収納する際などは綺麗に仕上がります。💰

お試しあれ。(・ω・)ノ♪

“結線” 終了後の端子台

🌈(´-`).。oO(綺麗な配線だナア‥。。)

消防設備士4類免状取得のススメ

自動火災報知設備や誘導灯、火災通報装置等について、お客様にとっては “豆知識” ですが、実は弊社のような消防設備士・防災屋の人間は誰でも知っているような事がほとんどだったりします。🚒💨

そしてこれらの情報源に触れるタイミングとなるのは、“現場” と “資格試験の勉強” の2点です。📝✨

消防設備士の資格試験は、乙種であれば誰でも受験可能ですし、乙種を一つでも取ってしまえば甲種の受験資格も得られます。🌸(´∀`*)ウフフ

また、電気工事士の免状をもっていたり、工業系の学部を出ていればイキナリ甲種も受験できます。🏫♪

少しでもご興味のある方は、参考書などを入手してパラッと読めば、もしかしたら受験意欲が倍増するかもしれません。🌱

弊社のブログを見たことがきっかけとなり、未来の消防設備士として活躍される方が一人でも増えれば本望で御座います。📖(^^)/♪

まとめ

- 平成30年6月の民泊新法にむけて、“合法民泊化” にチカラを入れるお客様による特需により “火災報知設備の新設工事” 依頼が増えていた。✅

- 火災通報装置の工事に必要な資格は、①電気工事士(AC100Vの電源工事がある為)、②甲種4類消防設備士(警報設備の施工)、③電気通信設備工事担任者の3つであった。✅

- 火災通報装置の工事に必要な配線の方法が全て記載された『施工説明書』があった。✅

コメントをお書きください

りゅう (日曜日, 25 2月 2018 18:12)

管理人様の記事、どのテキスト

見るより勉強になります

お暇な時でいいので1つ教えてください

m(__)m

来週2類リベンジ受験するのですが

前回の試験で分からない問題が

ありました(・・;)

屋内駐車場に設置された

プレッシャープロポーショナー

圧送式の図

ダイヤフラムの名称、役割

1の放射区域面積

使用する泡消火薬剤が出題されました

使用する泡消火薬剤が分からず

適当に

たん白泡消火薬剤と書きました

どの薬剤を使うのが

適当なのでしょうか?

管理人 (火曜日, 27 2月 2018 10:13)

>りゅうさん

いつもありがとうございます!�♪

前回試験の問題についてですが、駐車場ではフォームヘッドが用いられますので低発泡の“たん白泡”か“水成膜”が用いられることになるかと思います。

条件がこれだけであれば答えは合成界面活性剤泡以外、であるかと思います。

ちなみに、床面積1㎡当たりに必要な放射量についてですが、たん白泡が6.5(ℓ/min)に対して水成膜泡は3.7(ℓ/min)で良いため若干水成膜泡の方が有利なのかなと推測しております。

しかし、以前弊社が防火対象物の駐車場で泡消火設備の放射試験をした際は、獣臭のする“たん白泡”でありました。

弊社社長曰く『今、たん白泡なんか使わんのちゃう?』とのことです。

(´-`).。oO(たぶん、、正解してますよ…。。)