福祉施設の用途による分類

社会福祉施設等のサービスは、ますます多様化しています。🏥

その実態を調査すると、自力で避難することが困難な要介護者の入居若しくは宿泊が常態化しているものや、福祉関係法令に位置づけられない社会福祉施設等、それらと同様なサービスを提供する施設等があることが分かりました。📰(;´Д`)💦

これらの施設における消防法上の位置づけを明確にするため、平成27年4月1日より消防用設備等の設置基準が見直されました。💡

この消防法令の改正は、平成18年1月に長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで深夜、火災が発生し入所者 7名が亡くなられるという惨事があったことが背景となっています。

参考:防火安全リーフ

(6)項ロ、(6)項ハのいずれにも該当する施設

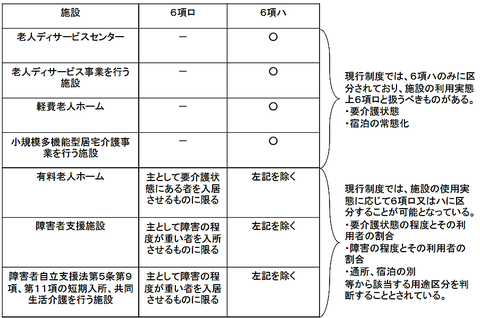

表のような福祉施設は、法令上予定されている “施設形態” と “使用実態” が必ずしも一致せず、取扱いが不明確なことがありました。

そのため、これらの用途区分は、福祉関係法令でなく、自力避難困難性の特性を踏まえた形で、火災予防上の観点から、実態に即して判断できるように規定すべきものであると考えられました。

このような観点から、令別表第1の(6)項ロにあっては、高齢者、児童、障害者等の福祉援護を行う施設として、当該防火対象物におけるサービスの提供内容、高齢者等のサービスへの依存の程度等を総合的に勘案した上で、その実態に応じ、当該用途に該当するかどうか判断するものであるとされました。🔔

自力避難困難者が入所する施設区分

令別表第1(6)項ロについては、火災時に自力避難困難な者が主として入所する施設を区分したものであり、次により運用されます。📝

以下の考え方に基づいて、消防法令上での(6)項ロ及び(6)項ハ についての分類がなされます。🔢

✍(´-`).。oO(「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」(平成21年3月31日消防予第131号)より……。。)

主として要介護状態にある者を入居させるもの

(6)項ロ及び(6)項ハに規定する「主として要介護状態にある者を入居させるもの」については、介護居室の定員の割合が、一般居室を含めた施設全体の定員の半数以上であることを目安として判断することとされています。

「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます

(´-`).。oO(育児・介護休業法より…。。参考:厚生労働省)

また、施設の定員・収容人員の合計が10人以上となる施設には、この法改正に伴い、防火管理者の選任義務とともに、施設の実態に応じた消防計画の作成や防火教育・訓練の実施などの防火管理業務を行わせることとされました。

主として障害の程度が重い者を入所させるもの

まとめ

- 福祉施設は法令上予定されている “施設形態” と “使用実態” が一致せず、取扱いが不明確なことがあったため、火災予防上の観点から、実態に即して (6) 項の“ロ”“ハ”のどちらに分類されるかを判断できるように規定されていた。

- (6) 項ロについて、火災時に自力避難困難な者が主として入所する施設は「主として要介護状態にある者を入居させるもの」と「主として障害の程度が重い者を入所させるもの」についての原則に従って分類されることとなっていた。

社会福祉施設に必要な消防用設備一覧と所感

社会の超高齢化は加速する一方です。

2060年には、日本の全人口の4割が65歳以上の高齢者になると予測されているのはご存知の通りでしょうか。

それに伴い、施設建物だけでなく、そのサービスも多様化しています。

この記事が示す通り、今後も法律だけでは分類が難しいケースが発生し続けていくと思います。

私は、そのような際に、所轄消防署の方と共に、弊社のような消防設備業者も火災予防上の実態に即した消防用設備を提案していくべきではないかと考えています。

そして、2060年に高齢者として生きるのは、現在働いている我々です。

もっと主体的に、社会の変化に伴う消防設備のあり方について考えてもいいのかなと感じます。

そして、来るその時、天井を見上げた時にどのような設備があるか、楽しみだなと想像しています。

コメントをお書きください