無線式感知器の特徴

今回設置した無線式感知器は “MAG-DSAA-2RLY” という型番の無線式感知器差動式スポット型感知器(2種・非防水型)です。

また、受信用中継器の型番は “MAG-CPAB” です。

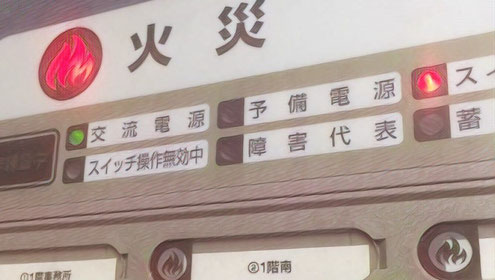

火災受信機はP型10回線のホーチキ製のものを使用しました。

中継器までは“有線”です!

無線式感知器のヘッド本体

感知器ベースの違い

感知器ヘッドを取り付けるために、天井に固定する “ベース” の部分も有線と無線では大きく異なります。💡

無線式は本体に電池を取り付けて動作する為、有線式のベースのような端子や電気的接点がありません。⚡

以下の画像をご参照ください。👀❕

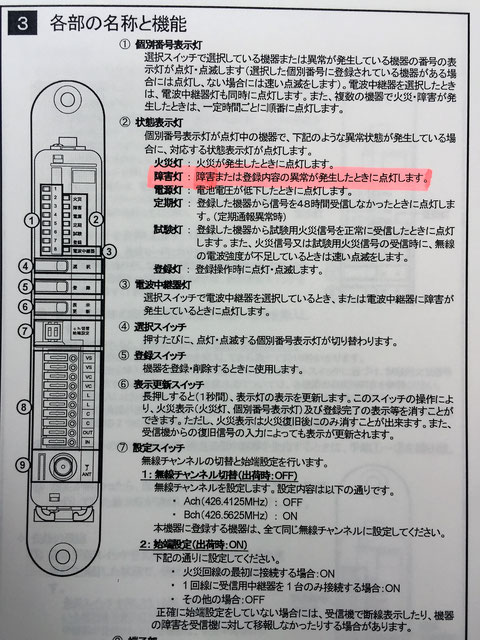

中継器の操作

✍(´-`).。oO(実際に行った中継器の操作概要を、、以下に記します…。。)

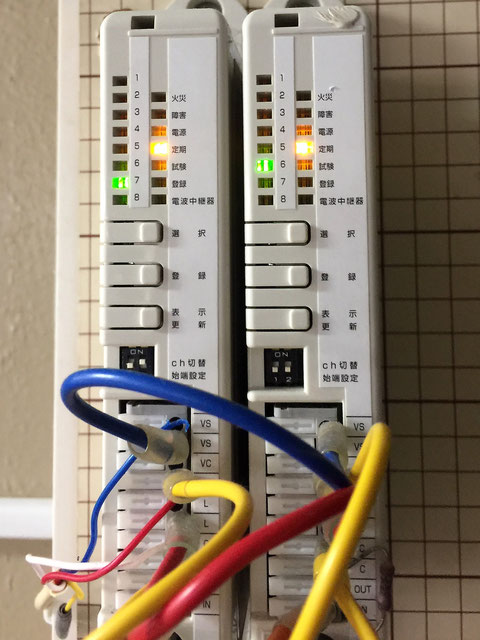

中継器1台につき、8個まで無線感知器を登録できます。

もし8個以上感知器が必要な場合は、以下のように渡り線を使用して、もう一台中継器を接続しなければなりません。⚡

そうすれば合計で16個まで登録できます。(;´・ω・)👌✨

従って警戒区域によっては、中継器が2台必要になることも覚えておきたいところです。📝

感知器の登録

✍(´-`).。oO(以下に中継器に感知器を登録していく際の様子を丁寧に…。。)

![[登録]の黄色が点滅](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=480x10000:format=jpg/path/saedceb5af74caefd/image/ib680cedd794ed499/version/1518781404/%E7%99%BB%E9%8C%B2-%E3%81%AE%E9%BB%84%E8%89%B2%E3%81%8C%E7%82%B9%E6%BB%85.jpg)

![中継器の[試験]のランプ](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=480x10000:format=jpg/path/saedceb5af74caefd/image/i7d2b6e92a40d1dfe/version/1518781365/%E4%B8%AD%E7%B6%99%E5%99%A8%E3%81%AE-%E8%A9%A6%E9%A8%93-%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97.jpg)

以上が、大まかな中継器への感知器登録の流れです。💡

無線式感知器は、磁力を用いて試験ができることも一つの特徴ではないでしょうか。(・∀・)👌✨

また、今回は登録の際に感知器から火災信号を出して中継器に入れましたが、感知器の電池が入っていない状態から電池を挿入することでも登録の信号を飛ばすこともできます。🔋

無線式感知器の設置場所

無線式感知器は、通常時も受信用中継器と接続を保っています。

つまり、その電波による接続が切れた場合、有線と同様に “断線” の信号が受信機にいきます。

このような電波障害による断線を回避するため、電波強度が一定値以上確保されるような位置に設置しなければなりません。⚡

その電波の強度を測定する機器ですが、市販品はありません。💔

(´-`).。oO(施工当時の段階の話です…。。)

メーカーが施工する場合に使用するものしかないため、今回メーカー様にお借りして施工しました。💡

その測定器で電波が一定値以上確保されない場合、そこには無線式は設置できないため、無線と併用した有線での施工になります。

⚠:無線式感知器施工後に設置場所の荷物などのレイアウトが変わると、電波障害の可能性も生じてくるので注意が必要です。👷❕

まとめ

- 受信用中継器までは、受信機から有線3心を引っ張ってくる必要があった。✅

- 感知器に磁石を近づけると、火災信号を出すことができた。✅

- 中継器と感知器の電波通信が、確実に行われる箇所のみに設置可能であった。✅

【追記】トラブル

無線式感知器設置・試験後、現場に行くと、受信機の障害のランプが点灯し、 “断線” の表示が出ていました。💔(;´Д`)💦

中継器を確認したところ、[定期] のランプが点灯していました。🚨

この[定期]のランプは、感知器からの信号が中継器に48時間届いていないことを示すとのことで現場を確認しました。💡

解決と今後の対策

すると、施工時に中継器の空き回線を設定した後に、新たにつけずに省いた無線式感知器があったことが発覚しました。🔦✨

中継器は設置されていない無線式感知器の信号を待機しており、その結果障害表示がされていたわけです。🚥

その後、無線式感知器が登録されていない番号を “空き回線” に設定しました。📝

受信機の表示も消え、中継器も復旧できました。💯

まとめ②

- 今回のトラブルは、中継器を設定した管理人が、設置省略された感知器の分を空き回線にしていなかったために起こった。✅

- 改善方法として、ヘッドの下から見てもわかる位置に番号を記入した。✅

- 中継器にいくつ感知器が登録されているかもチェックすることで、今後は同様のトラブルを回避したい。✅

施工後レビュー

天井の配線を省略したい場合は、有効な手段となると思った。

(´-`).。oO(露出配線になってしまう場合などは特に…。。)

気になるのは、設置場所のモノのレイアウト(積荷など)が変わると、その影響で電波による通信が遮断されて断線になる恐れがあることでした。

前回施工・点検後数日してから、断線の表示が出たと連絡を受けました。

施工当初は電波状態が良好であった場所を再度測定すると、電波状態に変化がありました。

その場所の感知器は有線による施工に変更しましたが、これは要改善かと思いました。

コメントをお書きください

いしかわ (月曜日, 16 9月 2019 22:30)

まいどどうもです。

この施工法を初めて知ったのですが、

用途はどのような防火対象物に設置したのでしょうか。

民泊で、P型2級の受信機を設置予定ですが、

どうしても外側に受信機や総合盤の配管せざるを得ない箇所があり、

オーナーは建物デザイン重視で、配管を

外に出すことを望んでいません。

神さまの通り道ということで、

中国風水等の絡みもあり施工が難しい現場です。

もしエアシリーズで可能であれば、

オーナーの要望もかなえられますし、

弊社も学ぶ機会も作れ一石二鳥です。

管理人 (火曜日, 17 9月 2019 17:32)

>いしかわ 様

毎度お世話になっております!_(._.)_✨

設置した建物ですが、当初は既設の駐車場に設置されていたものを同じ所有者さんの工場に持って行って設置しました。

ただ、エアシリーズも中継器までは有線ですし、総合盤等は普通に幹線を通しているので省略できるのは感知器の配線のみです!!��

(ですから、あまり流行っていません…。)

今後ともよろしくお願いいたします!!�♪

マサキ (土曜日, 16 5月 2020 06:36)

貴社で施工された無線式についてお聞きしたいことが有ります

共同住宅で宅内に住宅情報盤が設置されている場合、情報盤送りには無線式の送信中継器で対応できるのでしょうか?